一个远行的古镇。

黄沙街位于岳阳县西南部,与汨罗市火天乡、新塘乡接壤。山岭连绵,丘冈起伏,东高西低,属典型的黄土丘陵地貌。境内曾经有坪桥河、费家河注入洞庭湖,水流平缓,水质清悠,鱼翔浅底,百舸争流。由于河流上游属于砂岩地貌,千万年来,水流将硅酸盐类矿物质搬运至下游,在黄沙街附近洼地形成巨量的沙石沉淀,自古就有“黄沙圾”地名。由于这里接近洞庭湖伸入陆地最远的一处湖泊,曾经是岳阳县西南部、平江县北部、汨罗东北部地区重要的水运通道,特别是1918年粤汉铁路通车后,同年在此设立的黄沙街四等客运车站,一度让这里成为上述地区的客货水陆转运枢纽,黄沙街因此繁华,人称“小长沙”。

九如塘的浅街深巷,大矶头的木屋小桥,双溪港的林立桅樯,构成了这个遗弃古镇的历史背影。

黄沙街地处洞庭湖原始古岸边上,是洞庭湖“水舌”伸向陆地最远的地方,以丘岗台地为主,气候温和,雨量充沛,阳光充足,有丘陵小盆地气候特点,土壤矿物质含量高,非常适合茶树的发育生长,由于独特的地理环境,再加上便捷的物流,黄沙街历史上曾经是我国主要的茶产地之一,中华名茶“洞庭春”,就在这里出产的。同时,她在我国制茶技术整理、教授、传播过程中,起过承上启下的作用。

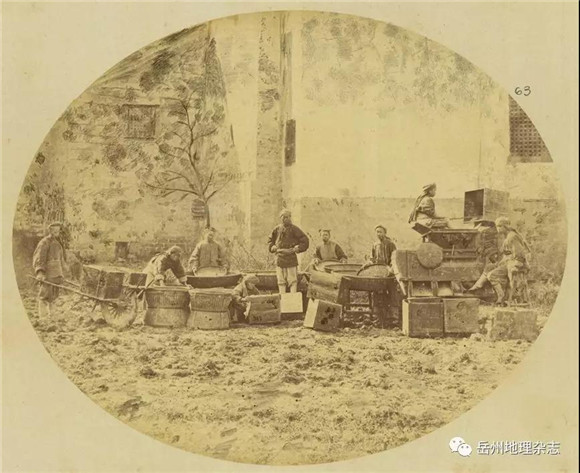

在我国古代,茶业技术的传承,很大程度上依赖于师教徒、父传子等封闭式的手把手教育方法,到了近代,茶业教育才有了“洋学堂”。我国近代茶学教育涎生于20世纪初。1909年秋,湖北成立茶业讲习所,所址选择在离黄沙街不到百里的羊楼洞,这是我国“茶学”教育之始。到1916年春,当时的湖南省建设厅也在长沙岳麓山开设湖南茶业讲习所,因岳麓山并不是产茶地,并且茶园面积小,制茶工场设备少,4年后迁往益阳安化小淹,但由于安化地处资江上游,交通不便,招生很难,1922年迁到岳阳县黄沙街,并改称湖南茶业学校。学校设在黄沙街九如塘“公所”,前后有14间教室、实习工场、师生宿舍,同校师生有300多人,学制2年,专业课程设置有茶树栽培、制茶法、茶业经营、茶树病虫害、茶业经济等,招收省内农村青年和茶园子弟进行培训。学员毕业后,大部分回到家乡从事茶叶生产,也有一部分从事茶叶制作、流通、教育等工作。8年后,湖南茶业学校迁往岳阳,合并到湖滨高级农业学校。

黄沙街,应该是岳阳第一个开办“大学”的小镇,也是我省制茶技术传播的摇篮。

古镇式微始于1954年。那一年,洞庭湖发生特大洪水,黄沙街镇近受灾,洪水退却后,岳阳县人民政府启动围垦坪桥垸工程,截流坪桥河、费家河,在上游修建黄沙水库,断绝了这条千年水道与洞庭湖的联系,原始湖洲成为农田,洞庭湖远去18里,从此黄沙丢帆影。1974年,政府再启动中洲垸围垦工程,连接鹿角到磊石的湖洲,湘江故道成为内湖,洞庭湖再远去11里,越来越远的洞庭湖,就这样扔弃了这个曾经陪伴千年的小镇。2004年7月,全国铁路取消四级以下客运小站,黄沙街从此也告别了陪伴百年的铁道。终于,因交通而兴旺的黄沙街,因交通而沉寂。

小镇依然酽香。因为茶。